お引き取りから張り替え、加工・納品まで、全て自社で行っているから安心!

![]()

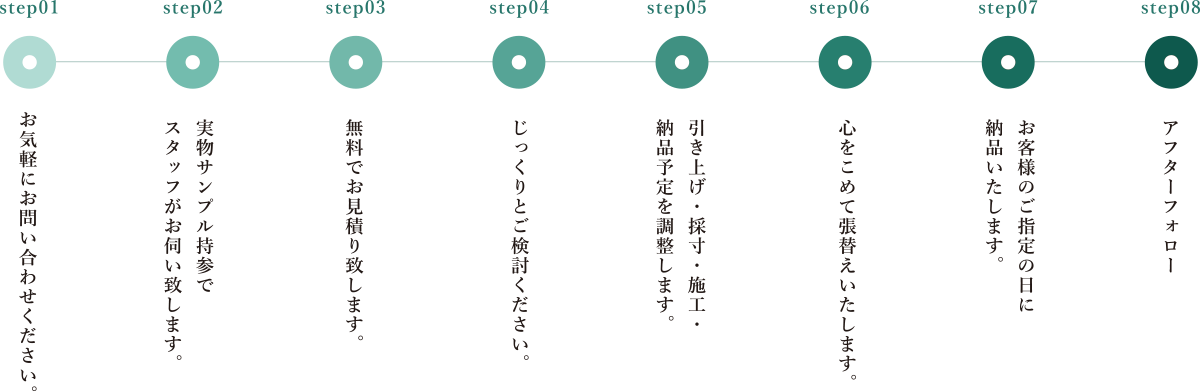

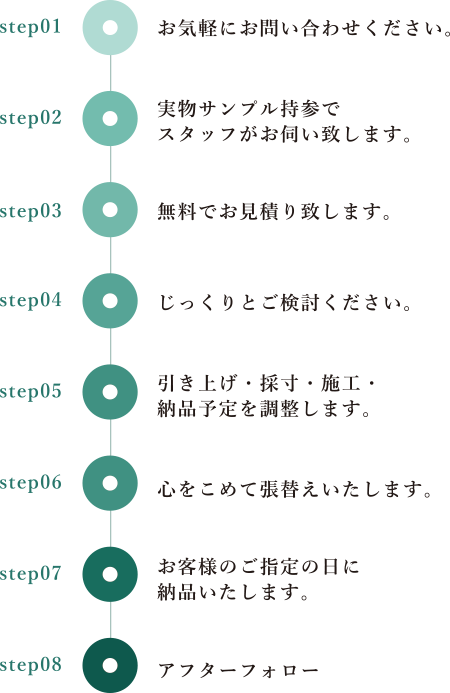

出張見積り

![]()

回収・家具移動

![]()

張替え施工

![]()

張替え施工

全ての価格に「見積もり」「配達」「納品・施工費用」が含まれています。

現金・クレジットカード・キャッシュレス決済など、さまざまなお支払いに対応しています。

分かりやすく安心して

ご相談いただけるよう、

心がけています。

お見積りを

無料でいたします。

分かりやすく、

安心な金額表示です。

家具を無料で

移動いたします。

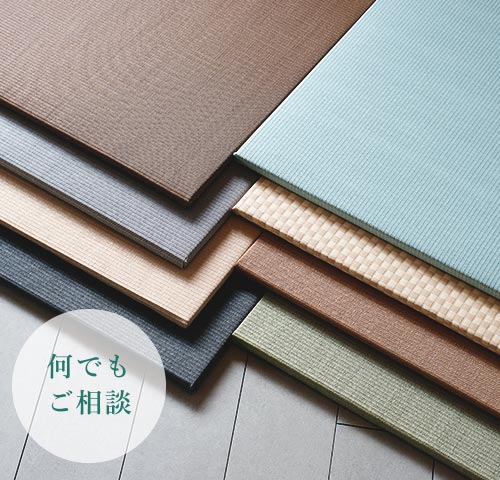

畳表は国産(熊本産)等、

お選びいただけます。

無料お見積りは日曜・祝日もお伺いいたします。

朝引取り、夕方配達といった至急作業も承ります。

アフターサービスも

大切な仕事のひとつと

考えています。

万が一のために賠償保険も加入しております。

直営店での店舗展開は全国トップクラスの店舗数。

ご提案から製造・運び出し・納品・施工まで、

全て自社で行っているから安心!

01まごころ提案

住環境やニーズにあった

快適な畳スタイルをご提案

さらに畳はもちろん、襖や障子、網戸の張替えから、リフォームまで、 お見積り無料!

02まごころ対応

無料お見積りは日曜・祝日問わず、

ご都合に合わせてお伺いいたします。

平日が難しい時は、土日祝にもお伺いいたしますのでお気軽にご相談ください。たたみ一畳でもお見積りにお伺いし、お引き取り、張り替え、納品いたします。

(納品は日曜のみお休みをいただいております。)

ちょっとした暮らしのお困りごとにも、即対応いたします。

03まごころ製造

製造から販売まで一貫!

100%国内自社製造です。

中部地区・関東地区において、お客様に安心していただけるよう直営店での店舗展開をさせていただいております。製品の仕上がり、品質管理、スタッフの指導、そしてアフターサービスまで全てを本社によって教育管理し、お客様にご満足いただけるよう最大限の努力をしております。

04まごころ納品

丁寧な納品・施工を心掛けています。

家具の移動も無料です!

畳替えをする時って家具の移動が大変じゃない? 当社スタッフが家具を無料で移動いたします。 納品は丁寧で、早く安心!施工のあとは、きれいに掃除し、 その後のアフターケアもしっかり丁寧に対応させて頂きます。

畳の新調神奈川県 横浜市 F さん

畳の湿気などのことを教えて頂きありがとうございました。 畳は、結構ほったらかしにしていて、手入れなどしていませんでしたが いろいろ教えて頂き、長持ちさせようと思います。

畳の表替え山梨県 甲州市 T さん

見積もりの際に、実際のサンプル、見本を持ってきていただいたのでその場で決めることができました、手際よく作業もして頂きありがとうございました。

障子の張り替え静岡県 浜松市 I さん

見積もりの際に、実際のサンプル、見本を持ってきていただいたのでその場で決めることができました、手際よく作業もして頂きありがとうございました。

畳の新調愛知県 岡崎市 N さん

ペットの汚れや子供がご飯をこぼしたりしてできたシミがいっぱいあって 畳替えをお願いしたのですが、新しくなって気持も新鮮になりました。 ありがとうございました。

畳表替え山梨県 甲州市 T さん

見積もりの際に、実際のサンプル、見本を持ってきていただいたのでその場で決めることができました、手際よく作業もして頂き ありがとうございました。

畳表替え山梨県 甲州市 T さん

見積もりの際に、実際のサンプル、見本を持ってきていただいたのでその場で決めることができました、手際よく作業もして頂き ありがとうございました。

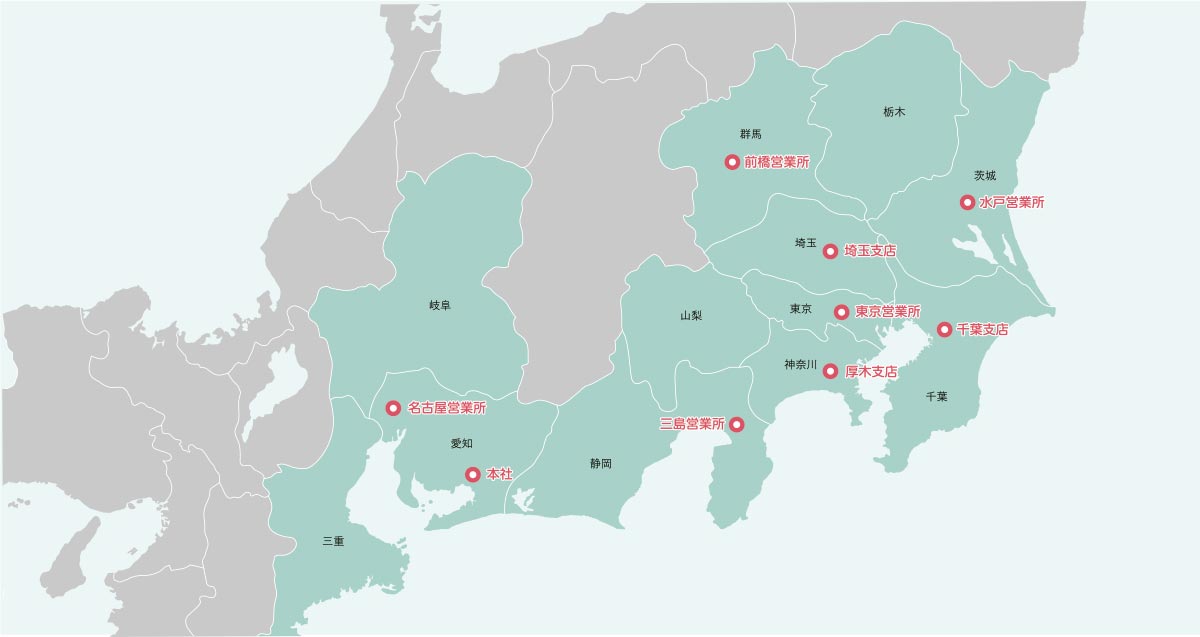

東海地区の中部圏と関東圏エリアでご対応させていただきます。

対応全エリア直 営店のみにて運営しており、畳のプロが高品質のクオリティをご提供させていた だきます。

エリアについてご心配な方はお気軽にお問い合わせください。

対応地域愛知県 ・ 岐阜県 ・ 三重県 ・ 静岡県 ・ 神奈川県 ・ 東京都 ・ 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 茨城県 ・ 栃木県 ・ 群馬県 ・ 山梨県

株式会社まごころ畳は、 『まごころ畳』として愛知県(名古屋市・岡崎市・豊橋市など全域)、岐阜県(岐阜市・大垣市・各務原市など)、三重県(四日市市・津市・鈴鹿市など)、 静岡県(浜松市・静岡市・静岡市葵区など全域)、神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市など全域)、東京都(世田谷区・練馬区・大田区など全域)、 埼玉県(さいたま市・川口市・川越市など全域)、千葉県(千葉市・船越市・松戸市など全域)、茨城県(水戸市・つくば市・日立市など全域)、 栃木県(宇都宮市・小山市・足利市など全域)、群馬県(高崎市・前橋市・太田市など全域)、 山梨県(甲府市・甲斐市・南アルプス市など全域)に、畳(たたみ)、襖(ふすま)、障子、網戸の張り替えなどを行っております。